【驚愕の事実】日本の足元に眠る巨大エネルギー、なぜ使われていないのか?世界第3位の地熱資源大国が、そのポテンシャルの僅か2%しか活用できていない理由とは

日本は火山国として知られていますが、その地下には膨大な地熱エネルギーが眠っています。世界第3位という豊富な地熱資源を持ちながら、その活用率はわずか2%程度。この眠れる巨人を目覚めさせることができれば、エネルギー自給率の向上、脱炭素社会の実現、そして地域経済の活性化までもが見えてきます。

地熱発電の可能性と日本のポテンシャル

地熱発電とは、地下深くのマグマによって熱せられた高温の蒸気や熱水を利用して発電する方法です。日本は火山列島として知られ、世界有数の地熱資源国であり、その資源量は約2,347万kWと推計されています。これはアメリカ、インドネシアに次ぐ世界第3位の規模です。

しかし、現実はどうでしょうか。2023年4月時点で、日本で稼働中の地熱発電所の総出力は約51万kWに過ぎません。これは日本の膨大な地熱資源量のわずか2.2%程度を利用しているに過ぎず、世界ランキングでも第10位と、そのポテンシャルに比べて大きく出遅れている状況です。

地熱発電が持つ圧倒的なメリット

地熱発電が持つ最大の魅力は、その再生可能性と安定性にあります。太陽光発電や風力発電と異なり、天候や時間帯に左右されることなく24時間安定して発電が可能で、設備利用率は約83%と極めて高いのが特徴です。

また、発電時のCO2排出量は13g-CO2/kWhと、化石燃料による発電と比較して圧倒的に少なく、環境負荷の小さいクリーンエネルギーです。さらに、日本国内に存在するエネルギー資源として、エネルギー自給率の向上にも貢献します。

「地熱発電は、再生可能でありながら安定して発電できる、いわゆるベースロード電源の一つとして非常に重要な電源です」と経済産業省の担当者は語ります。

発電後の熱水も有効活用

地熱発電の魅力はこれだけではありません。発電後の熱水は、農業用ハウスや養殖、地域の暖房など多様な用途に再利用できるのです。例えば、秋田県湯沢市では、地熱水を利用してミツバやパクチーの水耕栽培に活用し、産業振興に役立てています。

「発電は始まりに過ぎないんです。その後の熱水利用が地域経済を活性化させる大きな鍵になります」と地熱開発に携わる専門家は指摘します。

地熱発電の課題と実際の取り組み

地熱発電にはさまざまなメリットがありますが、その一方で普及を妨げる課題も存在します。なぜ日本では地熱発電の導入が進まないのでしょうか。

開発コストと時間の壁

地熱発電所の建設には、調査から稼働までに平均10年以上の長い期間と、多額の投資資金が必要です。例えば3万kW規模の発電所建設には、調査・開発に73億円、設備建設に183億円が必要とされています。

また、地熱貯留層の探索における成功率は約3割と低く、リスクの高い投資となります。この高いリスクと長期にわたる開発期間が、民間企業による積極的な参入を阻んでいるのです。

「一般的な再エネと違って、地熱は『見えない資源』を探査するところから始まるため、初期リスクが非常に高いんです」と、日本地熱協会の関係者は説明します。

立地と法規制の問題

もう一つの大きな障壁は、地熱資源の多くが国立公園や温泉地と重なっている点です。日本の地熱資源の約8割が国立・国定公園内に位置しているとされ、これまでは環境保護の観点から開発が制限されてきました。

また、温泉地では「温泉が枯れてしまうのではないか」という地元の懸念も大きな課題となっています。しかし、近年の研究では、適切な管理のもとであれば温泉への影響はほとんどないことが示されています。

「地熱貯留層と温泉帯水層は地下の深度が異なるため、これまでに温泉に影響を与えた事例はありません」とJOGMEC(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)の専門家は語ります。

地域との共生に成功したモデルケース

そんな中、地熱発電と地域が共生するモデルケースも生まれています。その代表が熊本県小国町の「わいた地熱発電所」です。2015年6月に運転を開始したこの発電所は、地元住民が主体となって運営する日本初の地熱発電所として注目を集めています。

わいた地熱発電所では、一般的な温泉地熱発電で使われるバイナリー方式ではなく、130℃の蒸気を使用するフラッシュ方式を採用し、高効率の発電を実現。年間約6億円の売電収入を得ています。

さらに、発電で利用している生産井から30軒の家庭および温泉施設、農業用ガラスハウスへ温水を供給し、パクチーやチャービルなどの高付加価値野菜の栽培にも成功しています。

「わいた地熱発電所は、地熱資源を活用した地域振興の成功モデルとして、全国から注目されています」と小国町の関係者は胸を張ります。

地熱発電の未来と技術革新

日本政府は2030年までに地熱発電の導入量を現在の約3倍となる148万kWまで拡大する目標を掲げています。この目標達成のためには、技術革新と法規制の見直しが不可欠です。

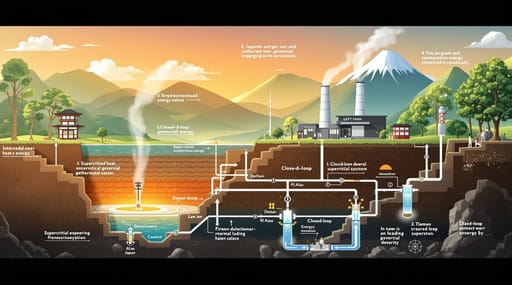

画期的な新技術「クローズドループ」

地熱発電の革新的技術として注目を集めているのが、「クローズドループ」と呼ばれる新方式です。これは、地上と地下数千メートルを結ぶ網目状のループを掘削し、その中で水を循環させて地下の熱を取り出す技術です。

従来の地熱発電では、地下の「熱源」「地熱貯留層」「透水性」という3つの条件が揃った場所を探す必要がありましたが、クローズドループでは熱源だけを確認すればよいため、開発期間が大幅に短縮されます。

また、地上と地下が直接つながっていないため、環境への影響も少なく、必要な土地面積もサッカー場1〜2面分程度と小規模で済みます。

「この技術が実用化されれば、日本の地熱発電は一気に加速する可能性があります」とエネルギー専門家は期待を寄せています。

超臨界地熱発電への挑戦

さらに長期的な視点では、マグマに近い超高温・高圧状態の熱水(超臨界流体)を利用する「超臨界地熱発電」の研究開発も進められています。この技術が実用化されれば、従来の5〜10倍のエネルギーを取り出すことが可能になると期待されています。

「日本は地熱技術で世界をリードしてきた国です。超臨界地熱の実用化に成功すれば、世界のエネルギー地図を塗り替える可能性すらあります」と研究者は語ります。

政府の支援策と規制緩和

日本政府も地熱発電の普及に向けて動きを加速させています。JOGMECによる先導的な地熱資源調査、リスクマネーの提供、国立・国定公園内での開発規制の見直しなど、さまざまな支援策が実施されています。

特に重要なのが、令和3年度予算として計上された29.7億円の「地熱・地中熱等導入拡大技術開発事業」です。これにより、地下構造の詳細調査技術の開発や、地熱貯留層がない地域でも発電可能な技術の検証が進められています。

「政府の支援に加え、自治体や地域住民の理解と協力が、地熱発電普及の鍵となります」と専門家は強調します。

持続可能な社会に向けた地熱エネルギーの役割

地熱発電は単なる発電方法にとどまらず、日本のエネルギー自給率向上、脱炭素社会の実現、そして地域創生にも大きく貢献する可能性を秘めています。

エネルギー安全保障の強化

日本のエネルギー自給率は約12.6%(2022年度)と、先進国の中でも極めて低い水準にあります。地熱発電は純国産のエネルギーとして、エネルギー安全保障の強化に寄与します。

「地熱は燃料調達の心配がなく、安定した価格で長期間発電できる唯一の再生可能エネルギーです」とエネルギー専門家は指摘します。

地域経済の活性化

地熱発電は、電気の供給だけでなく、発電後の熱水を農業や観光などに活用することで、地域経済の活性化にも貢献します。大分県九重町では、日本最大級の地熱発電所群が稼働し、発電所からの配湯が温泉宿の給湯や暖房、ハウス栽培に利用され、地域経済に密接に貢献しています。

「地熱資源は地域の宝です。電気と熱の両方を活用することで、新たな産業や雇用が生まれる可能性があります」と地域振興の専門家は語ります。

国際貢献の可能性

日本の地熱技術は世界トップレベルであり、地熱用タービンの世界シェアの約7割を日本企業が占めています。この技術力を活かし、地熱資源を持つ発展途上国への技術提供や国際協力も期待されています。

「日本の持つ地熱技術は、世界のエネルギー問題解決にも貢献できる可能性があります」と国際エネルギー機関の関係者は評価しています。

地熱発電は、日本のエネルギー事情を根本から変える可能性を秘めた「眠れる巨人」です。技術革新と地域との共生によって、この巨大なポテンシャルを最大限に引き出すことができれば、持続可能なエネルギー社会の実現に大きく前進することでしょう。

まとめ

日本の足元に眠る地熱エネルギーは、エネルギー自給率の向上、脱炭素社会の実現、地域経済の活性化という三つの課題を同時に解決する可能性を秘めています。開発コストの高さや規制の壁はありますが、新技術の開発と地域との共生モデルの確立により、その壁を乗り越える道が見えてきています。地熱発電が日本を救う日は、思っているよりも近いかもしれません。